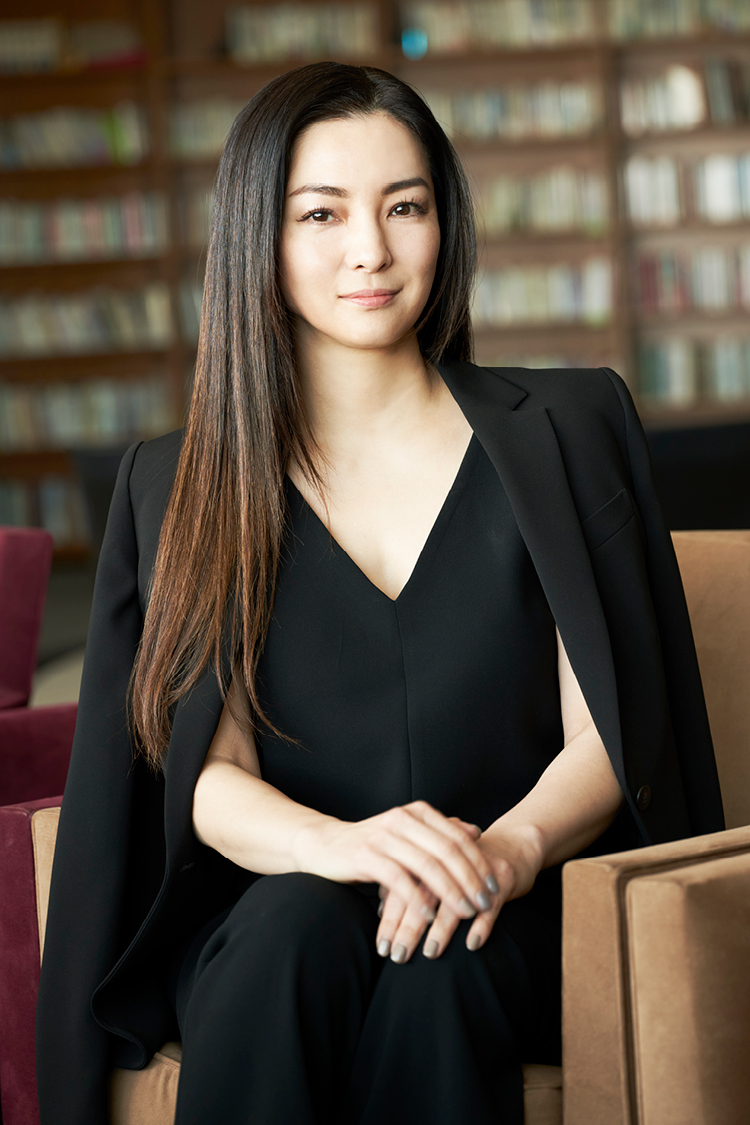

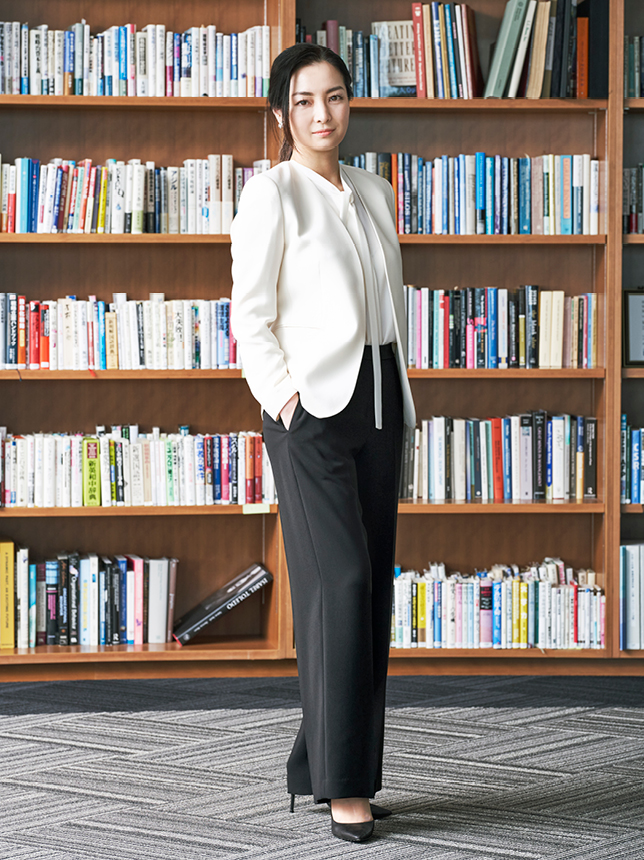

山田 早輝子 さん

聖心女子大学卒業、住友商事退社後、アメリカ、イギリス、シンガポールで

18年過ごした山田さん。様々な慈善活動に長く取り組む傍ら、

ハリウッド映画のプロデュースを手掛けるなど、国際的なフィールドで活躍してきた。

現在は東京を拠点に、FOOD LOSS BANKの創始者、

日本ガストロノミー学会の設立代表として、

持続可能な食のプロジェクトを推進している。

世界21カ国が参加し、様々な国の地域における食文化の伝統を守り、芸術的想像を奨励する国際ガストロノミー学会の日本代表を10年続けてきた。コロナ禍中に第一生産者の苦難を知ると同時に、それでもなお食品ロスが多く発生している事態をどうにかしたいと思ったことがFOOD LOSS BANK立ち上げのきっかけだ。

「国際ガストロノミー学会という大きい母体があるので、そこを基盤になにかできないかまず模索したのですが、独立したひとつの会社としてスタートさせたことには3つ理由があります。一つ目は食品ロスは各国によってその理由が異なること。二つ目は株式会社として“サステナビリティをサステナブルにすること”、すなわちきちんと持続できるビジネスとして立ち上げることにこだわりました。三つ目は一人ひとりが行動を起こすことで起きる変化を信じて、大きな母体に頼らず、まず自分たちのできることを既成概念にとらわれず動きたいと思ったことです。」

山田さんの仕事の矜持は、徹底した現場主義。日中は多々ある登壇や打ち合わせなどを終えた後、夜中はヨーロッパの人々とのオンライン会議が入ったり、朝になるとアメリカとのやりとりがスタート。

「現場を知って温度感を確かめることは絶対不可欠。私は農業を生業としていないので、まず食品ロスの現状や問題を知識として得るために農家を訪ねました。そこから学んだのは彼らのフィロソフィーと心意気。丹精込めて作る野菜は言わば自分の子供のようなもので、少し傷がついたから、人間が決めた箱のサイズに合わないからなどの理由で破棄しなければならないのは本当に辛いとおっしゃっていて、丁寧に育てられた野菜はどれも驚くほど美味しく、なんとかしたいと思いました。私はプロのシェフでもないのでシェフやレストランオーナーの方々などそれぞれの専門家と話し合い、色々と教えていただきながら、皆様とご一緒できることに感謝しています。」

これまで築き上げた人脈や経験を繋ぎ合わせ、新しく意味のある仕組み、世の中で話題を呼び、誰かの気づきになるプロジェクトとはどんなものだろうか。山田さんが導き出した答えの一つは、フードロスとブランドを繋ぐこと。ラグジュアリーブランドと組み、フードロス食材を有効活用したメニューやスイーツの提案は、実際に大きなニュースとなった。

「その世界のトップクラスのブランドが胸を張って使って下さることにより、品質の担保ができると考えました。さらに、実は地球上の10%の富裕層が52%の二酸化炭素を排出しているという事実があるので、そこにリーチすることが効率的な問題解決につながるとも思ったんです。」

立ち上げ当初こそ、フードロス食品と組むなんてブランドが傷つくと言われ断られたりもしましたが、今ではさまざまな分野で提携相手が増えている。最近は多くのホテルや最先端の乳児保育、教育施設として知られるポピンズ、さらに国連や大使館などと一緒に、地球環境問題に関する次世代との教育にも熱心に取り組んでいる。

「ここでもやはり現場第一主義で、次世代を担う子供たちに徹底的に話を聞かせていただいています。今は地球環境も食品ロスも、子供たちの方が危機感を募らせていますし、解決に向けたアイデアもパッションもある。その熱量の差を大人がしっかり認識すべきです。そして、彼らの行動を後押しできるよう、大人が持つ行政や組織、資金を使って、地球環境問題に一緒に取り組むことが大切です。世代間で対立せずお互い自分ができることを淡々とやることも、協力しあって共に活動する事も大切だと思います。今、地球上の人々が同じ時間に家の前にバケツ一杯水撒きをするだけで温度が下がると言われているくらいですから、「一人の力」が蓄積されたら、それは大きなムーブメントに繋がります。私も「個々の力の集合体」信じて取り組みを始めてなんとかここまで来ましたから(笑)」

最後に山田さんの原動力の源と、今後の展望について聞いた。

「例えば、農家の皆様が、破棄されていた野菜が実際に銀座のアルマーニリストランテで取り扱われるなんて本当に嬉しいと喜んでくださりお手紙いただくと、その嬉しいという気持ちや感動をもらっていることが原動力になります。そう素直に思えます。今後の展望は、今は日本のフードロス問題に注力していますが、フードロスとか日本人とか女性という垣根を越えてもう少し全体的な持続可能性を持続可能に出来る展開をしていきたいと考えています。」